- 「店長と同じくらい忙しいのに、決定権は自分にない…」

- 「現場のことは全部見ているけど、店の方針までは任されていない…」

- 「自分のやり方で動きたいけど、出しゃばっていいのかな…」

副店長は、店長でもなく、スタッフでもない。

組織の中でとても中途半端な位置に見えることがあります。

でも実は、副店長こそ、店長になるために最も重要な“土台”をつくるポジションなんです。

私はこれまで、2つの業界で副店長から店長へと昇格してきました。

1つ目は20代で働いていたカラオケ業界、そして2つ目は現在の小売業界です。

特に副店長時代は、“責任はあるのに、決定権はない”というギャップに悩み、自分の役割を見失いそうになったこともあります。

でも振り返ると、そのときに鍛えられたのは、「意図をくみ取る力」や「人を動かす感情のコントロール」でした。

これが、店長になったときの“武器”になったのです。

この記事では、「副店長は、店長の考えを現場に体現する存在」という視点から、次のようなことをお伝えします:

- 店長と副店長の本質的な違い

- 副店長が担う具体的な役割と視点

- 店長から見た「任せたくなる副店長像」

副店長として、もっと力を発揮したい。

店長として、副店長の成長をもっと応援したい。

そんな方の背中をそっと押せる記事になれば嬉しいです。

【最新記事の目次】

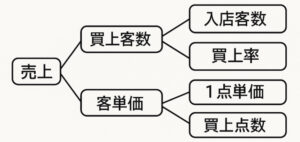

第2章|副店長が押さえるべき数字

副店長に求められる数字力は、単なる売上管理ではありません。

お客様を理解するために、以下の数字を読む

- 買上客数(入店客数と買上率の掛け算)

- 客単価(1点単価と買上点数の掛け算)

これらの数字をもとに、「お客様が何を、いつ、どれくらい買っているのか」を読み解く力が必要です。

いうならば、「数字でお客様のことが店内で一番わかる人」、それが副店長です。

同規模他店との比較や、過去との変化をもとに、

売れている理由・売れていない理由を「お客様視点」で言語化できるようになれば、

本部や店長からも一目置かれる存在になります。

買上客数と客単価のことがわかると、売上を伸ばす具体的対策が絞られます。

第3章|森友流:店長と副店長の違いとは?

店長の役割

- 店舗運営の最終責任者: 損益予算達成、坪当たり粗利益率達成、スタッフ教育責任者、本部指示の実現、店舗の方向性明示

- 部下の育成と組織マネジメント: シフト管理、1on1面談、フィードバックの強化、店長五大職務、スタッフ採用

それぞれに記事に飛ぶリンクをつけました。お時間ある時に見てみてください。

副店長の役割

- プレイングマネージャーとしての現場管理: 接客(応対レベル)、クレーム対応、新人教育(辞めないお店)、数値管理(お客様の数字)

- 店長補佐としての運営業務サポート: 店長不在時の代理業務、フォロワーシップ、スタッフの士気向上、スタッフのメンタルケア

実際には店長・副店長業務は混在していると思います。

全て最終的には店長の責任です。ただ、上記のように副店長が巻き取れると店舗はスムーズに回り、店長の負担が減って副店長としての評価も上がります。そして、副店長自身が、店長になった際にどのように業務分解したら、店長業務を効果的にできるかも理解できます。

違いは「決定権」と「視座」にある

店長は「最終責任者」、副店長は「実行責任者」。

たとえば、売場づくりで何かを変更するとき、副店長は「現場目線」でスムーズな実行を担います。一方で店長は、「そもそもこのレイアウトで売れるのか?」「今のターゲットに合っているのか?」と、より高い視点から意思決定をします。

つまり、副店長は今の現場をどう良くするかを考える人。

店長は未来のために何を変えるかを考える人。

第4章|副店長への全権委譲の判断基準

私の体験談:副店長の中途半端さに悩んだ時期

私自身、店長時代に 「副店長にどこまで任せるべきか?」 という判断に迷ったことがあります。

当時の副店長は現場でのスキルは高かったものの、マネジメント力にはまだ課題がありました。

段階的に重要業務を任せながら、「勉強が必要な段階」である副店長にはOJTを重ねた 結果、副店長自身の成長を促し、店舗の安定運営につなげることができました。

能力が高い副店長の場合

- 全権委譲のメリット: 店長の業務負担軽減、副店長の急成長とスキルアップ

- 全権委譲のリスク: 失敗時の責任は店長が負う、労務管理・パワハラリスク増大

まだ勉強が必要な副店長の場合

- 段階的な権限委譲: 徐々に重要業務を任せ、OJTで育成

- リスク管理: 店長が最終責任を持ちつつ、フォロー体制を整える

第5章|店長から見た「任せたくなる副店長像」

次は店長から見た「任せたくなる副店長像」についてです。

副店長は、店長の右腕として動くだけでなく、組織を内側から支える「フォロワーシップ」の実践者です。

フォロワーとは「指示を受けて動く人」ではなく、「目的を共有し、自ら考えて補う存在」のこと。

副店長が現場で発揮すべきフォロワーシップには、次のような要素があります。

1. 店長の意図を正しく汲み、現場に反映する

フォロワーの役割は「Yesマン」ではありません。

まず大切なのは、店長が何を大切にし、何を目指しているのかを理解すること。

そのうえで「こういう伝え方ならスタッフに伝わる」「この順番で進めた方が現場が動く」と、

現場を知る副店長ならではの視点で“翻訳”して実行します。

方針を正しく受け取り、ブレずに現場に浸透させる。

これが、副店長に求められる最も大きなフォロワーシップです。

2. 店長の見落とし「不足、盲点」を補う

フォロワーとは、指示を待つ人ではありません。

「店長は今これに集中している。なら、自分はここを補おう」

「最近スタッフが疲れている。店長に言わずに先にフォローしよう」

こうした“察して動く”力は、信頼される副店長の条件です。

店長が全体を見ているからこそ、副店長が細部を支える。

それがチームのバランスを保つ鍵となります。

「店長には言えないこと」は、握っていてほしいもの

店長には言いにくいことも、副店長には言える。

現場スタッフとその関係性を築けるかどうかが、副店長の真価です。

もちろん、すべてを解決する必要はありません。

でも、話せる相手がいるという安心感が、現場の土台になります。

副店長は、“感情の居場所”をつくる存在でもあるのです。

フォロワーシップは、消極的な「従う」ではなく、

積極的に「支える」姿勢から生まれる。

それを体現できる副店長は、間違いなく次のリーダーに最も近い存在です。

第6章|まとめ:副店長は店を支える“影のリーダー”である

副店長は、一見すると中途半端な役職です。

ゆえに時として副店長不要論も出る始末。

ただ、ここに紹介した内容を加味すれば、

副店長こそが、店長の意向を現場に伝え、空気を整え、チームを支える”影のリーダー”とも言えるのです。

あなたが副店長になるということは、「部下にとって一番近い相談相手になる」ということ。

そして店長にとっては、「自分の見落としや盲点を補ってくれる一番の味方ができた」ということなのです。

副店長がいるから、店長は次の一手を考えられる

店長は、日々の現場だけでなく、本部との連携、戦略の立案、スタッフの育成方針など、

“未来を見る仕事”をたくさん抱えています。

だからこそ、副店長が現場を動かしてくれていることで、

店長は次の一手を考える時間がつくれます。

「自分がいなくても店が回っている」

これは店長にとって、何よりも心強いことです。

数字で“お客様のことが一番わかる人”になれる

副店長は、売上やデータからお客様の購買傾向を読み解くポジションでもあります。

買上客数、客単価、坪当たり売上、部門別の動き——

それらの数字から、「なぜ売れたのか?」「なぜ売れなかったのか?」を

“お客様目線”で読み解ける副店長は、全社でも一目置かれる存在です。

つまり副店長は、“数字で語れる現場のプロ”になれるポジションでもあるのです。

副店長という立場を通して、

「店長になるとはどういうことか」を肌で学び、

「人を動かすとはどういうことか」を体感できる。

店長の右腕になれるのか、店長を差し置いて主役を奪う存在になるのか。

実は、試される期間になるのかもしれません。

▼次におすすめの記事

筆者が21歳で大学を中退してまで入社した”カラオケ歌広場”そこでの成り上がりストーリーとその先に待ち受ける過ちを全て公開します。