【最新記事の目次】

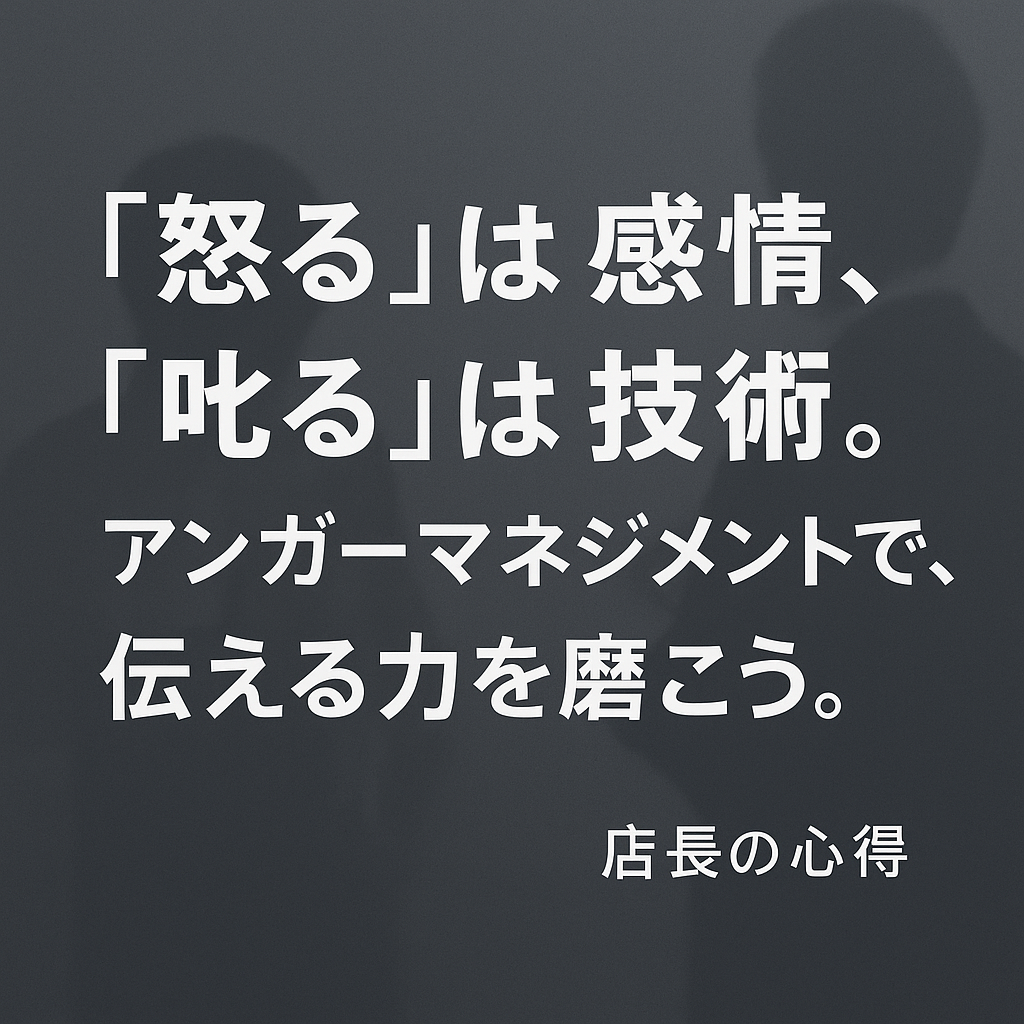

第1章|「叱る」と「怒る」はどう違うのか?

こんにちは、森友ゆうきです。

店長として、部下を育てたい。

でも、伝えるときについ感情が出てしまって後悔する──そんな経験、ありませんか?

私自身、20代のころは“叱るつもり”がいつの間にか“怒る”に変わってしまい、

部下の表情が曇っていくのを見ながら、あとで1人反省会をしていたことが何度もあります。

では、そもそも「叱る」と「怒る」は何が違うのでしょうか?

叱る=相手のため、怒る=自分のため

この違いを一言で表すなら、「誰のために発する言葉か」に尽きます。

| 叱る | 怒る |

|---|---|

| 相手の成長を願って伝える | 自分の感情をぶつける |

| 冷静さを保ち、行動に焦点を当てる | 感情的になり、人格に触れがち |

| 伝える意図が明確 | 目的が曖昧で、後味が悪い |

叱る=意図的な“伝達”であり、

怒る=反射的な“放出”なのです。

感情に流されないために──アンガーマネジメントの第一歩

「怒ってはいけない」わけではありません。

アンガーマネジメントの基本は、怒りを否定せず、“コントロール可能な状態”で扱うことにあります。

その第一歩が、まさにこの章のテーマ──

「これは叱っているのか?」

「感情をぶつけていないか?」

という自分への問いかけなのです。

次章では、この怒りの構造そのもの──

なぜ人は怒ってしまうのか、感情の“正体”をアンガーマネジメントの視点から解き明かしていきます。

第2章|怒りは“第二感情”──アンガーマネジメントの基本

「怒りっぽい性格なんです」

「つい感情的になってしまって…」

そんな言葉をよく聞きますが、

実は“怒り”という感情は、表に出ているだけの“第二感情”だと知っていますか?

本当の感情は、怒りの奥に隠れています。

この章では、アンガーマネジメントの基本を押さえながら、怒りの構造をひも解いていきます。

怒りの奥にある「第一次感情」

怒りの裏側には、たいてい別の感情が隠れています。

たとえば…

- 期待を裏切られてがっかりした

- 仕事を任せたのに不安になった

- 繰り返し注意しても改善されず、無力感を覚えた

これらの“もともとの感情”が処理されずに溜まり、

あるとき爆発して「怒り」として表面に出てくるのです。

つまり──

怒りは“結果”であって、原因ではない

この前提を知るだけでも、「なぜこんなに腹が立ったのか?」を冷静に見つめ直せるようになります。

アンガーマネジメントの基本三原則

怒りを無理に抑える必要はありません。

アンガーマネジメントの出発点は、「怒りを否定しない」ことです。

以下の3つの基本原則が、アンガーマネジメントの土台になります。

- 怒ってもいい(感情そのものは自然なもの)

- 怒りのコントロールは自分の責任(他人は変えられない)

- 怒りは問題解決のサイン(扱い方しだいで成長のきっかけに)

特に2つ目の「コントロールは自分にある」という視点は、

リーダーとしての成熟度に直結します。

部下にイライラしたとき、相手を変えようとする前に、

まずは「自分が何を期待していたのか?」に気づくことが大切です。

感情の構造を知れば、冷静になれる

怒りを感じたときは、次のように問いかけてみましょう。

「自分は今、何を期待していた?」

「どんな価値観が裏切られた?」

「本当は何を不安に思っていた?」

こうした問いが、自分の感情を解きほぐす“鍵”になります。

怒りの奥にある本音に気づけば、感情に流されず、

冷静に伝える準備ができるようになります。

次章では、店長自身の怒りがどこから来るのか?

その“トリガー”に気づくための視点を掘り下げていきます。

第3章|店長が知っておくべき「怒りの正体」

店長という立場になると、

人を動かす責任、数字の重圧、社内からの期待──

日々、目には見えないストレスが積み重なります。

その中で、つい部下に強く当たってしまうことがあるのは、決して珍しいことではありません。

でもその怒り、本当に「相手のせい」なのでしょうか?

この章では、自分の怒りの“トリガー”を知ることで、感情に飲まれない自分をつくる視点をお届けします。

怒りの引き金は「自分の中のルール」

アンガーマネジメントでは、

「怒りは、自分の“〜すべき”が裏切られたときに生まれる」

と定義されています。

たとえば、こんな場面でイラッとした経験はありませんか?

- 「挨拶はしっかりすべきだ」と思っているのに、部下が無言

- 「報告は早くすべきだ」と思っているのに、後出しされる

- 「時間は守るべきだ」と思っているのに、ギリギリに来る

これらはすべて、自分の中の“ルール”が破られたことで

怒りという感情が発火している状態です。

“自分の怒りポイント”を言語化してみる

怒りをコントロールするには、まず自分の「~すべき」を知ることが第一歩です。

ここでおすすめなのが、「怒りの地雷マップ」をつくってみること。

やり方は簡単。以下のように書き出していきます:

| イラッとした場面 | 自分の“~すべき” |

|---|---|

| 遅刻したのに謝らなかった | 遅れたらまず謝るべき |

| 同じミスを繰り返された | 注意されたら二度と繰り返すべきではない |

| 自分の指示が軽く扱われた | 店長の言葉は重く受け止めるべき |

こうして見える化すると、自分がどんな価値観を大切にしているかがはっきりします。

逆にいえば、それを共有せずに「当然伝わっているはず」と思っていると、

部下とのギャップが怒りの原因になってしまうのです。

怒りは「行動のヒント」に変えられる

怒りの正体が「自分の価値観」と分かれば、

それを伝えることがリーダーの役目になります。

たとえば、

- 「私は、時間を守ることを大切にしている」

- 「報連相をきちんとやることで、みんなが気持ちよく働ける」

といった“価値観の共有”を普段から行っておくことで、

感情的に怒らなくても、ルールを浸透させることができます。

怒りを我慢するのではなく、行動のヒントに変える──

それが、アンガーマネジメントの根本的な考え方です。

次章では、実際に感情に流されずに叱るための技術を、ステップ形式で紹介していきます。

第4章|叱る技術──アンガーを“伝える力”に変える5つのステップ

怒りの感情を持つこと自体は悪いことではありません。

大切なのは、その怒りを“どう伝えるか”です。

この章では、アンガーマネジメントの考え方をベースに、

店長として現場で使える「叱る技術」を5つのステップで解説します。

ステップ1|6秒待つ

アンガーマネジメントで最も有名なスキルが「6秒ルール」です。

人は怒りを感じた直後の6秒間が最も感情的になりやすいといわれています。

一呼吸おくだけで、反射的な言葉を抑えることができます。

“深呼吸してから話す”だけで叱り方は変わる

この6秒間で、次のステップを思い出す余裕も生まれます。

ステップ2|事実と感情を分ける

叱るときは、「何が起きたか(事実)」と「どう感じたか(感情)」を分けて伝えることが重要です。

- ×「なんでそんなこともできないの?」(人格攻撃)

- ◎「レジ締めでミスがあったことに驚いた。正直少し焦ったよ」(事実+感情)

事実に基づいたフィードバックは、相手も受け取りやすくなります。

ステップ3|期待と要望を伝える

叱る目的は“責めること”ではなく、“次にどうしてほしいか”を伝えることです。

そのために必要なのが「期待の言語化」。

たとえば──

「次からは、〇〇の手順でやってみてほしい」

「私は、準備を丁寧にしてくれるあなたを信頼してるよ」

怒りをぶつけるだけでは人は動きません。

信頼と期待を示すことが、叱る技術の本質です。

ステップ4|「人格」ではなく「行動」に触れる

人は、自分の存在を否定されたと感じた瞬間、心を閉ざします。

だからこそ、「行動に対する指摘」に徹することが大切です。

- ×「あなたって本当にだらしないよね」(人格)

- ◎「今朝の開店準備が遅れていたのは、計画の見直しが必要かもね」(行動)

叱るときに守るべきは、相手の尊厳です。

ステップ5|“伝える理由”を最後に伝える

叱る場面では、つい「ダメだった理由」ばかりを話してしまいがちですが、

「なぜ自分がこの話をしているのか」を伝えることが信頼構築に繋がります。

たとえば──

- 「君を責めたいわけじゃなくて、一緒に店を良くしたいと思ってるから話してる」

- 「期待してるからこそ、ちゃんと伝えておきたかった」

伝える理由=相手への敬意です。

こうした一言があるだけで、叱られた側も前向きに受け止めやすくなります。

叱ることは、伝える力を磨くこと

叱る技術とは、単なる言い回しではなく、

相手の未来に責任を持つ姿勢です。

感情に飲まれず、自分の中の怒りを見つめながら、

「伝えたいこと」を丁寧に届けていく──

次章では、こうした叱る技術を現場に活かし、

「人が育つ店」と「崩れる店」の違いについて考えていきます。

第5章|叱ることで育つ店、怒るだけで崩れる店

ここまで、「叱る」と「怒る」の違い、そしてアンガーマネジメントを使った

感情コントロールと伝え方の技術についてお伝えしてきました。

では実際に、現場ではどう違いが現れるのでしょうか?

この章では、叱り方の違いが店の雰囲気と成長にどう影響するかを具体的に掘り下げます。

「怒る店長」のもとでは、人が辞めていく

怒りっぽい店長のもとでは、スタッフが萎縮し、

報連相が減り、言われたことしかしなくなる傾向があります。

怒ることが常態化すると、チームは“怒られないこと”が目的になってしまうのです。

すると──

- 自発性が失われる

- 本音が言えなくなる

- 「いい人ほど先に辞める」構造が生まれる

怒りの連鎖は、店全体の空気を重たくしていきます。

「叱る店長」のもとでは、信頼が育つ

一方で、感情ではなく意図を持って叱る店長は、スタッフから信頼されやすいです。

「厳しいけど、一貫してる」

「自分を見てくれている」

そんなふうに感じられる叱り方は、スタッフの中に安心と責任感を育てます。

また、叱られた経験が“成長のきっかけ”として記憶に残ることも多く、

あとになって「言ってもらえてよかった」と感謝されるケースも少なくありません。

リーダーの“伝え方”が店の文化をつくる

店舗は、店長の言葉と行動で文化がつくられていきます。

「怒りで押さえる文化」か、

「意図を持って伝える文化」か。

その違いが、数ヶ月〜1年後のチームの雰囲気、売上、定着率に

はっきりと現れてくるのです。

叱ることは、文化づくりである。

私はそう考えています。

次章|感情を超えて伝えるリーダーへ(結び)

最後にもう一度、怒りとどう付き合い、叱る力を磨いていくか。

結びの章では、リーダーとしての心の構えをお伝えします。

結び|感情を超えて伝えるリーダーへ

怒りは、本来とてもエネルギーのある感情です。

だからこそ、そのままぶつければ人を傷つけ、

でも丁寧に扱えば、人を動かす力になります。

叱ることは、技術です。

何年やっても、常に試され、磨き続けるものです。

この記事を通してお伝えしたかったのは、

「感情的に怒らない=我慢する」ではないということ。

怒りの正体を知り、自分の中の「〜すべき」に気づき、

それを相手に伝える力に変えていく──

それが、アンガーマネジメントであり、叱るという行為の本質だと私は思います。

店長であるあなたが、自分の感情を整理し、意図を持って伝えられるようになれば、

きっとその姿は、スタッフに伝染していきます。

自分も、誰かも、否定せずに育てていく。

叱る力は、優しさの裏返し。

ぜひ、これからのあなたのリーダーシップに活かしていただけたら嬉しいです。

自己顕示欲と承認欲求の違い|“見てほしい”を原動力に変える店長の心得

投稿日: