【最新記事の目次】

野中郁次郎さんの理論を一望する|SECI(セキ)モデル・ナレッジ経営・共感の本質とは

こんにちは、森友ゆうきです。

「知識創造理論」「SECI(セキ)モデル」「ナレッジマネジメント」──

これらのキーワードは、ビジネスに関わる人なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

その中心にいるのが、経営学者・野中郁次郎(のなか いくじろう)さんです。

一橋大学名誉教授として知られる野中さんは、日本発の経営理論を世界に発信し、組織における「知のあり方」を深く探求してきました。

この記事では、野中理論の全体像をわかりやすく整理しながら、現場のリーダーや実務者にとってどう活かせるのかという視点も交えてご紹介していきます。

この記事を見ることで、無意識にやってきたご自身の過去とこれから、あなたの現場で何をすれば良いかがわかります。

第1章|野中郁次郎とは誰か ──「知は現場で生まれる」と唱えた経営学者

野中郁次郎さんは1935年、東京生まれ。早稲田大学を卒業後、富士電機や三菱レイヨンを経て、カリフォルニア大学バークレー校で経営学の博士号を取得。一橋大学教授、スタンフォード大学客員教授などを歴任し、世界的に活躍された経営学者です。

彼の研究テーマは一貫して「組織における知とは何か」。

とくに注目されたのは、現場で働く人たちが経験を通じて学び、考え、行動しながら生まれる「暗黙知(あんもくち)」に光を当てたことです。

「知識は、現場でこそ生まれる。現場こそが、知の源泉である」

── 野中郁次郎

この言葉の通り、彼の理論は「現場の知恵をどう育て、どう共有し、どう組織全体の力に変えるか」という視点に立っています。

だからこそ、私たち現場のリーダーやマネジャーにとって、野中理論は「読むだけで終わらせるもの」ではなく、行動に変えてこそ意味を持つ学びだと思うのです。

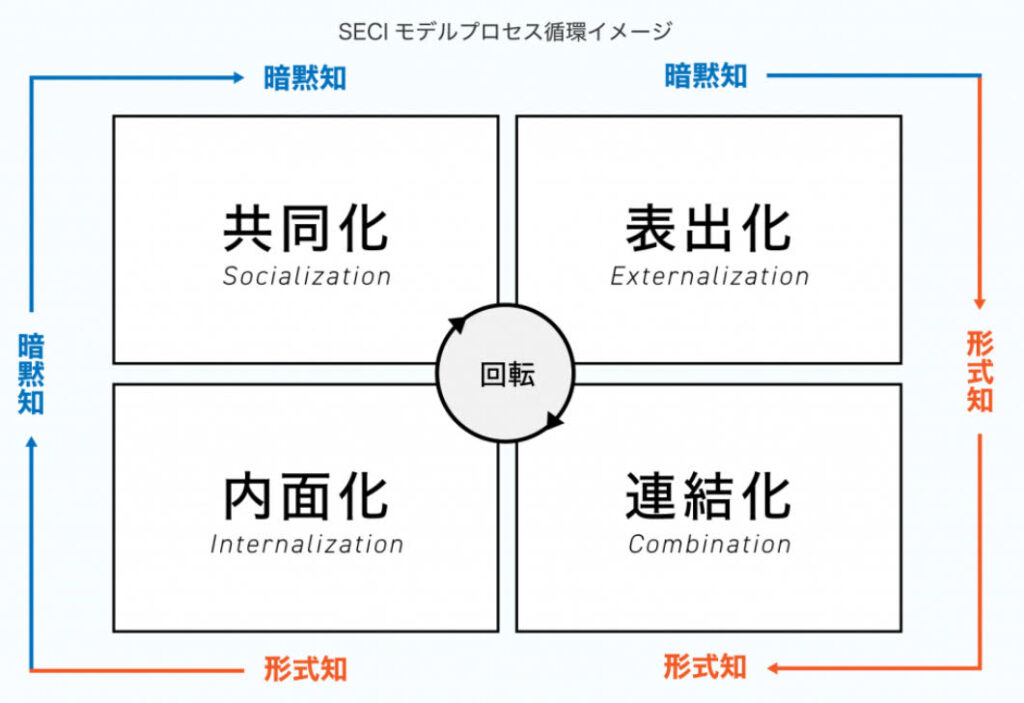

第2章|SECIモデル(セキモデル)──知識が生まれる4つのプロセス

野中理論の中核をなすのが、SECI(セキ)モデルです。

これは、組織の中で「知識」がどう生まれ、どう伝わり、どう活用されていくのかを、4つのステップで整理した理論です。

- S:Socialization(共同化) … 経験を通して「暗黙知」から「暗黙知」へ

- E:Externalization(表出化) … 言葉や図解で「暗黙知」から「形式知」へ

- C:Combination(連結化) … 複数の形式知を組み合わせて新たな知へ

- I:Internalization(内面化) … 形式知を体験や実践を通して暗黙知へ

これを繰り返し回すことで、知識が循環し、組織に新しい価値が生まれていく。

野中さんはこれを「知識創造のスパイラル」と呼びました。

私が所属する人材教育の現場も講義資料を作成し、承認を取り、講義・運営を行いますが、それぞれの行為に経験(ナレッジ)があります。

それぞれに、”形式知”になってるものとなってない”暗黙知”のものが混在しています。

これらは、「コツ」という無意識の表現で先輩から教えてもらいなんとなく自分で掴むものとされてきました。

そこを、4つのプロセスで整理しようというものがSECIモデルです。そこから、次章のナレッジマネジメントに繋がります。

第3章|ナレッジマネジメントの本質──形式知だけでは組織は動かない

ナレッジマネジメントと聞くと、「マニュアルを作ること」「情報共有の仕組み」といった印象を持つかもしれません。

しかし、野中理論におけるナレッジマネジメントの本質は、形式知と暗黙知の橋渡しです。

知識は「文章で説明できるもの(形式知)」と「言葉にできないが体でわかるもの(暗黙知)」に分かれます。

多くの現場では、形式知だけを整備して満足してしまいますが、本当に価値あるのは“その人にしかできない工夫”や“経験からくる感覚”──つまり暗黙知です。

これをチームで共有できるようにする。その手段がSECIモデルであり、ナレッジマネジメントです。

たとえば、朝礼で「なぜ昨日の売場は成功したのか」を話し合う。

新人が先輩の接客を観察し、感じたことを言葉にする。

それが、知の橋渡しです。

「知識は、使われて初めて知恵になる」

── 野中郁次郎

情報ではなく“行動を変える知恵”こそが、ナレッジマネジメントのゴールなのです。

森友のナレッジマネジメント実践

このブログもナレッジマネジメントの一種です。私の頭の中にあり、店長のとき・エリアマネジャーのときに指摘したり、育成したりしていたナレッジを「共同化」➡「表出化」している段階です。

人材教育の現場では、「講師育成バイブル」なるテキストの作成を開始しています。

これがあることで、講師スキルという「究極の暗黙知」を形式知に変え、講師を目指す人や部内の他の講師陣のスキルが平準以上になればいいなと思います。

皆さん、とても優秀なので、各自のナレッジに「森友流」がインストールされたら最強になるのではないか?と想像するとワクワクしてきます。

さらに「連結化」➡「内面化」すれば、各々の理論が確立していき、さらに「共同化」➡「表面化」プロセスが醸成されるのです。

第4章|共感の経営──人は関係性の中で人になる

野中理論を語るうえで欠かせないのが、「共感」というキーワードです。

なぜ知識が生まれるのか、なぜ組織が動くのか。その根底には、人と人との関係性があります。

人は関係性の中で人になる

これは、人は独立した存在ではなく、他者との関わりの中でこそ変化し、成長し、新しい価値を生み出すという意味です。

野中さんが晩年に残したメッセージには、こんな言葉もあります。

異質との出会いを楽しもう。

忖度するな! 全身全霊で知的コンバットせよ。

“忖度するな”とは、空気を読まずに好き勝手に振る舞えということではありません。

「遠慮せずに、本音の対話をしよう」「お互いの立場を越えて、知的にぶつかろう」という、本気の関わりを求めているのです。

共感とは「優しさ」ではなく、理解しようとする姿勢。

関係性を育てることが、組織の知を育てる第一歩なのです。

ユニクロ創業者 柳井正さんが語った“同志”としての野中先生

あるインタビュー記事で柳井さんは、野中さんについてこう語っています。

「正直なところ、野中先生の本は『失敗の本質』と『ワイズカンパニー』くらいしか読んでいないんです。でも、知識を行動に変えるという姿勢は、まさに私たちの経営そのものでした」

柳井さんは、現場での判断や行動そのものが“経営”だと考えていた人です。

だからこそ、野中さんの「知識を行動に変える」という言葉に深く共鳴したのでしょう。

また、「戦略なんてどうでもいい」という強い言葉も出てきます。

これは、戦略を軽んじるという意味ではなく、人の在り方、行動、信念の方が経営にとってはるかに重要だというメッセージだと私は受け取りました。

リーダーは“哲学”を語っていい

柳井さんのインタビュー記事の続きです。

野中さんは、「組織にある“当たり前”を疑う力」が大切だと繰り返し語っていました。

たとえば、「なぜこのやり方なのか?」

「何のために今の売場があるのか?」そんな問いを持ち続けることが、組織を前に進める原動力になるのです。

難しい言葉でなくても構いません。

「こういうお店にしたい」「こういうチームで働きたい」という思いを、自分の言葉で語ること。

それが“哲学”だと思います。

現場の小さな言葉の積み重ねが、チームを変え、会社を変える力になります。

第5章|『失敗の本質』が教える、組織の“動かなさ”の正体

野中郁次郎さんの代表的著作『失敗の本質』では、日本軍の作戦失敗を組織論から分析し、現代企業の教訓として多くの示唆を与えています。

- 現場の情報が上層部に届かない

- 精神論が優先され、合理性が失われる

- 失敗から学び修正する仕組みがない

これらは、今の企業や店舗運営でもよく見られる課題です。

野中氏はこれを「構造的無責任」と呼び、中間リーダーの判断力と感度の高さこそが、組織の変化をつくるカギだと述べています。

現場で起きたことを、現場だけで終わらせない。

組織として学びに変える視点こそが、“知のある組織”の基本です。

第6章|ワイズカンパニー──知と徳を備えた判断を下す組織

野中氏が晩年に提唱したのが、「ワイズカンパニー(Wise Company)」という概念です。

単に知識があるのではなく、正しいことを正しく判断し、行動できる組織のことを指します。

その判断基準になるのが、「真・善・美」の三つです。

- 真: 事実に誠実であること

- 善: 社会にとって良いかどうか

- 美: 誰が見ても調和と品があるか

こうした観点で日々の行動や判断をするリーダーが、現場に一人いるだけで、職場の空気は大きく変わります。

野中氏はそれを“実践知”と呼びました。

知っていることよりも、状況に応じて何が大切かを判断する力が、これからの組織に必要とされているのです。

第7章|野中理論を現場で活かすには

ここまで紹介してきた野中郁次郎さんの理論は、決して学問の世界だけのものではありません。

むしろ私たち現場のリーダーにこそ活かされるべき、“実践のための知”です。

SECIモデル、ナレッジマネジメント、共感の経営、ワイズカンパニー──

これらはすべて、「どうすれば現場の力を高められるか?」という問いに向き合うための考え方です。

“知を回す”習慣を、現場に根づかせる

野中理論を現場で活かす第一歩は、「知識を蓄積する」のではなく、「知を回す」ことです。

- 誰かの経験談を、朝礼で共有する

- マニュアルにない工夫を、写真や動画で残す

- 部下の気づきを「言語化」してみる

- 失敗事例を、“問い”としてチームで語り合う

大切なのは、知識を動かす「場」や「問いかけ」をつくること。

それによって、スタッフ同士が学び合い、成長し合う関係性が育まれます。

結び|講師としての視点から

私は今、企業内で講師として研修や現場支援に携わっています。

その中でいつも感じるのは、どれだけ立派な制度や仕組みがあっても、最後に現場を動かすのは“人の考え方”だということです。

野中郁次郎さんが教えてくれたのは、知識とは単なる情報ではなく、行動につながり、人を動かし、組織を育てる力だということ。

「知を持つだけでは、変化は起きない。

知を使い、語り合い、行動に移すことで、組織は前に進む」

私たち一人ひとりがその“知の回路”になれるかどうか。

それが、これからの経営や現場づくりのカギになると私は信じています。

そして、知識を知恵に変え、行動できる人を育てていく。

そんな現場リーダーを支えるのが、私自身の役割です。

この文章が、野中理論をより実践的に理解し、「自分の現場でどう活かすか?」を考えるきっかけになれば嬉しいです。

ご一読、ありがとうございました。