【最新記事の目次】

1. SWOT分析、やったけど活かせてない…

「SWOT分析、前にやってみたけど、それっきりだった」

もしかしたら、このような人は多いのではないでしょうか?

それもそのはず。SWOT分析は“整理”であって、“戦略”ではないからです。

分析だけで満足してしまい、「で、どうするの?」に答えられないケースがほとんど。

SWOT分析の本当の価値は、そこから「行動につながる戦略」を導き出すことにあります。

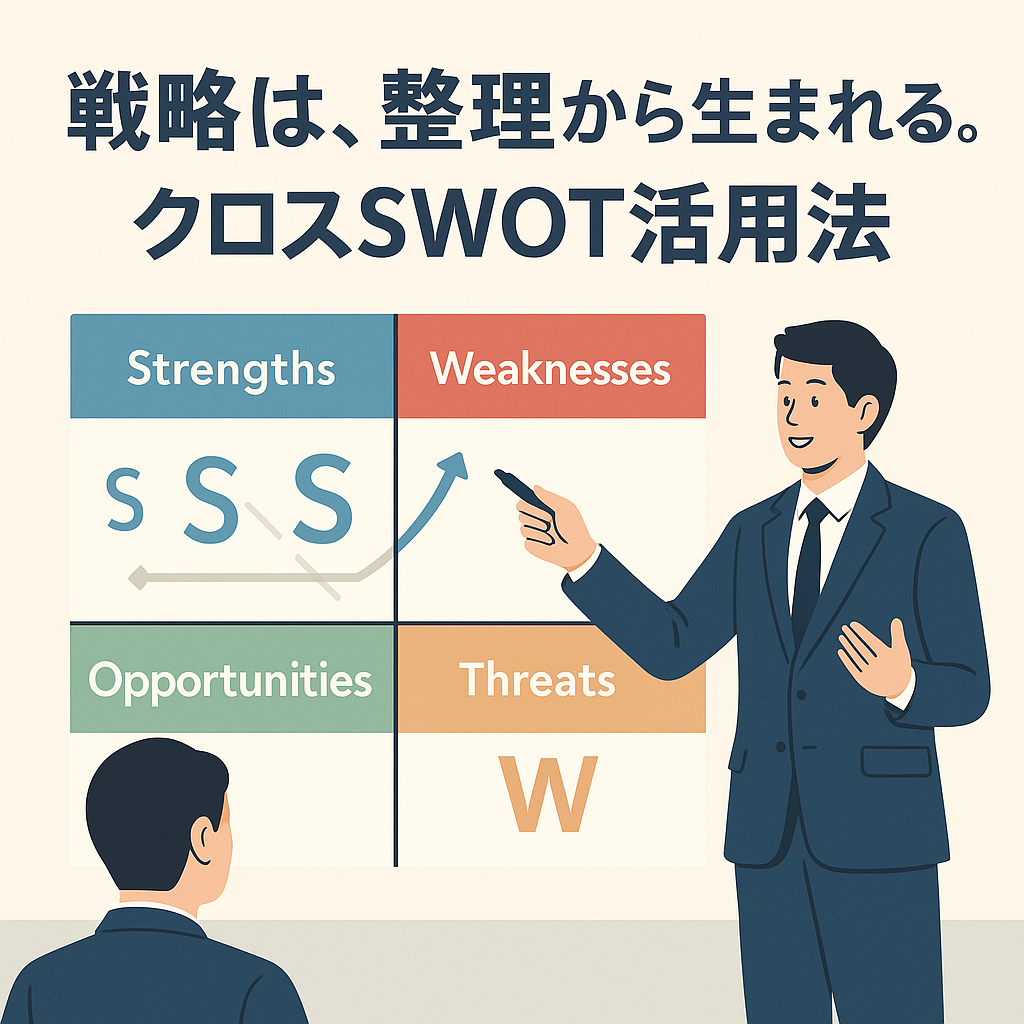

それを可能にするのが、「クロスSWOT分析」です。

2. SWOT分析とは“棚卸し”である

まずSWOT分析の基本から確認しましょう。これは、自店や自社の状況を以下の4つに分類して整理する手法です。

- Strength(強み):他店より優れている点。武器。

- Weakness(弱み):競争力を下げる要因。改善点。

- Opportunity(機会):外部環境のチャンス。追い風。

- Threat(脅威):外部環境のリスク。逆風。

たとえば、ある地域密着型の雑貨店を例にすると──

- 強み:常連客との関係が深い/接客力が高い

- 弱み:SNSなどのデジタル発信に弱い

- 機会:近隣に新しいマンションが建ち、新しい住民が増える

- 脅威:近くに大型チェーン店が出店予定

このように、「自分たちを取り巻く状況を整理すること」がSWOT分析の目的です。

ただしこれは、あくまで“地図を広げただけ”の段階に過ぎません。

3. クロスSWOT分析とは「戦略の組み立て」

クロスSWOT分析とは、SWOTで洗い出した4つの要素をかけ合わせて戦略に変換する手法です。

たとえば──

| 組み合わせ | 意味 | 戦略の方向性 |

|---|---|---|

| 強み × 機会 | 強みを活かしてチャンスを取りに行く | 攻め |

| 強み × 脅威 | 強みを盾にしてリスクに立ち向かう | 差別化・守り |

| 弱み × 機会 | 弱みを補強してチャンスに対応 | 育成・改善 |

| 弱み × 脅威 | 最も危険。守りを固める、防衛線を引く | 撤退・再構築 |

「棚卸し」だけで終わっていたSWOT分析に、“行動の選択肢”が加わることで、ようやく戦略として機能し始めます。

次章では、実際にニトリの戦略をクロスSWOTで読み解く事例をご紹介します。

4. ニトリの戦略をクロスSWOTで読み解く

ここでは、大手家具チェーンのニトリを例に、SWOT分析 → クロスSWOT分析の流れを見てみましょう。

今回は外部情報と業界動向に基づく仮説ベースの戦略整理です。

【SWOT分析:ニトリの仮説整理】

- 強み:製造から物流・販売までを自社で一貫する「製造物流小売業」モデル

- 弱み:空間デザインや世界観訴求力では、IKEA・無印に劣る面も

- 機会:アジア圏やインド市場の中間層拡大/整理志向の高まり

- 脅威:IKEA・無印・Amazonとの価格・ブランド競争/インフレ・人件費高騰

【クロスSWOT分析:ニトリ編】

■ 強み × 機会

アジア・インド市場での中間層拡大に対して、ニトリの低価格×高品質の量産モデルを活かす。

→「日本の暮らしを輸出する」戦略として、海外展開を加速。

■ 強み × 脅威

競合との配送競争に対し、自社物流の優位性で即日配送や大型家具の短納期化を実現。

→ Amazonより速く、IKEAより丁寧な“使いやすさ”で勝負。

■ 弱み × 機会

「感性のある暮らし」に関心の高い30〜40代主婦層の増加。

→ 家具・雑貨のデザイン性強化が求められる時代背景。

→ マリメッコなど有名ブランドとのコラボで、センスと実用性の両立を狙う。

■ 弱み × 脅威

無印やIKEAとの“世界観競争”では不利な立場。

→ ここでコラボによるブランド再構築を仕掛けることで、従来顧客とは異なる層へもリーチ可能。

【補足】なぜニトリは今までコラボ戦略をとらなかったのか?

ニトリはこれまで、「価格と機能性を最大化する」というロジックで拡大してきた企業です。

有名デザイナーとのコラボは、以下の点で“ニトリらしくない”戦略とも言えます:

- 価格が上がり、コスパ重視層とズレる

- 大量生産・物流の効率性を損なう

- 万人向けのブランドから逸脱する懸念

しかし今、生活者の価値観は変わりつつあります。

“安くて良い”から、“自分らしく心地いい”へ。

その変化に応えるために、ニトリが「感性のある世界観」を一部商品に導入することは、次なるステージへの突破口になるかもしれません。

SWOT → クロスSWOTを通じて見えてくるのは、「選ばなかった戦略にも意味がある」という深い気づきです。

5. クロスSWOT分析を通じて見えてきたこと

ニトリの戦略をSWOT・クロスSWOTの流れで整理してみると、選んだ戦略だけでなく、選ばなかった戦略にも理由があることが見えてきました。

それは、現場の私たちにも同じように言えることです。

たとえば──

- なぜ、自店ではあの商品を導入していないのか?

- なぜ、この店はSNSをやっていないのか?

- なぜ、他店がやっている戦略をあえて選んでこなかったのか?

それらの“選ばなかった選択肢”は、弱みや脅威に対応するための合理的判断だった可能性があります。

クロスSWOTを通じて、そうした背景に光を当てることができるのです。

SWOT分析・クロスSWOT分析は、他の企業や店舗でも使える

今回のニトリの分析はあくまで一例にすぎません。

SWOTとクロスSWOTは、どんな業種・どんな規模の組織でも活用できる「戦略の地図」です。

たとえば──

- ユニクロ:価格とブランド力を両立する理由は?

- 無印良品:世界観で選ばれる戦略とは?

- ドン・キホーテ:なぜ雑多なのに強いのか?

6. クロスSWOT分析は現場で使える“言語化の武器”

戦略という言葉を聞くと、「経営層のもの」「現場には関係ない」と感じる人もいるかもしれません。

でも、実はそうではありません。

現場こそ、目の前の事実を整理し、行動につなげる“ミニ戦略”が必要です。

クロスSWOTは、そのための言語化の武器になります。

たとえば──

- 「強みを活かしてこのチャンスを狙う」

- 「この弱みは放置できない、改善していく」

- 「この脅威にはこう備える」

こういった言葉が現場に増えることで、チーム内の認識は揃い、動きが加速します。

そして何より、店長自身が「なぜ今これをやるのか?」を言葉にできるようになる。

それが、クロスSWOT分析の本当の価値です。

分析することが目的ではなく、行動の選択肢を増やすこと。

そして、「選ばない理由」にも目を向けること。

あなたの店やチームでも、ぜひ“戦略を考える時間”を少しだけ取ってみてください。

それだけで、見えてくる景色が変わるはずです。

森友ゆうき