【最新記事の目次】

中国発ライブコマースの最前線|拼多多(ピンドゥオドゥオ)に学ぶ“その場で売れる”仕組みと日本の課題

こんにちは、森友です。

「ライブコマースって、なんかすごそう…でも、どうやれば売れるの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

私自身、はじめて中国のEC企業・拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ配信を体験したとき、その“仕組みの完成度”に驚かされました。

商品を紹介しながら、視聴者の質問にリアルタイムで答える。

気に入ったら、画面内に出てきた購入ボタンをタップするだけ。

サイズやカラーもその場で選べて、買い物が配信中に完結するんです。

日本のライブ配信との違いは、まさに“売るための設計”がされているかどうか。

この記事では、拼多多のライブ販売の仕組みから、日本の小売が学べるヒントまで、具体的にお伝えします。

第1章|ライブ配信を「しているだけ」では売れない

最近、日本でもライブ配信を取り入れる会社が増えてきました。

でも、「見てはもらえるけど、あまり売れない」という声をよく聞きます。

その大きな理由のひとつが、「配信中に買えない」ということ。

気になる商品があっても、「後でECサイトで買ってくださいね」と言われるだけ。

視聴者はリンクを探し、検索し、カートに入れ…その間に気持ちは冷めてしまいます。

一方、拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブでは、

- 質問ができる

- その場で回答してくれる

- 「欲しい」と思った瞬間に購入ボタンが表示される

- そのまま画面内で購入が完了する

お客様の“買いたい熱”が一番高まった瞬間に、そのまま買ってもらえる設計。

ここが、日本のライブ配信と大きく違う点です。

第2章|拼多多(ピンドゥオドゥオ)ってどんな会社?

拼多多は、2015年に中国で生まれたEC企業です。

アリババや京東(JD.com)と並び、中国ECのトップクラスに成長しています。

その特徴は、「安さ」×「SNS」×「仕組み」。

短期間で何億人ものユーザーを獲得した理由を、3つに分けて紹介します。

1. SNSで広がる“共同購入”モデル

「誰かと一緒に買えば安くなる」

拼多多では、そんな仕組みで商品をシェア・拡散させています。

友人とグループを作って共同購入すれば割引になるため、

買い物が“ひとりごと”ではなく、“みんなごと”になるんです。

2. 地方の人々に特化した戦略

拼多多が注目したのは、大都市ではなく中国の地方都市や農村部。

この層に向けて、日用品や食料品をとにかく安く届けることに徹した結果、

今では中国全土にファンを持つ巨大プラットフォームになりました。

3. C2M(消費者直結型の生産)でムダを省く

消費者のデータを活かして、「今、売れそうな商品」だけをメーカーに作ってもらう。

これが拼多多のC2M(Consumer to Manufacturer)モデルです。

中間コストや在庫リスクを最小限にし、利益率とお客様満足を同時に追求しています。

第3章|ライブ販売に向いているのは“1点もの”——アウトレットこそ相性抜群

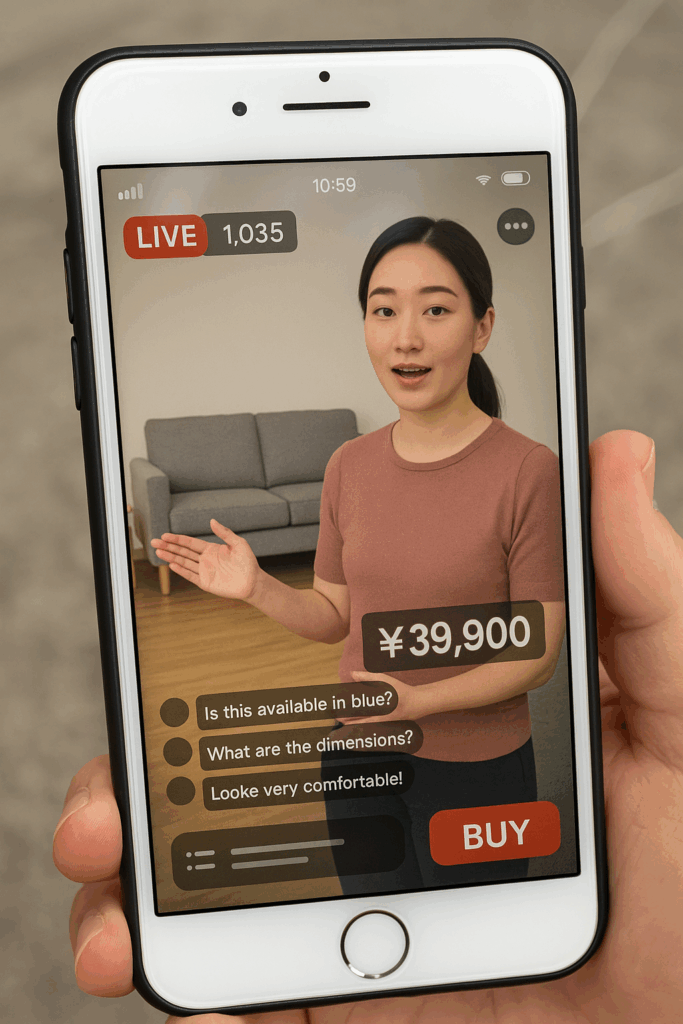

拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売中の画面。視聴者のコメントがリアルタイムで流れ、商品はその場で購入可能な仕組みが整っている。

ライブ販売で特に相性がいいのが、アウトレット品・キズもの・展示品などの“1点もの”です。

たとえば:

- 家具:少しキズがある展示品のソファやテーブル

- 家電:開封済みや旧モデルなどの訳あり品

- アパレル:サイズやカラーが偏った残り在庫

こうした商品は、通常のECでは売れ残りがちですが、

ライブでリアルに見せながら説明すると、売れ方がまったく変わります。

「ここにキズがありますが、使う分には問題ありません」

「ラスト1点、今だけこの価格です」

そんな説明を聞いた視聴者は、納得し、即決します。

希少性・納得感・スピード感。

この3つがそろうライブ販売は、“売れ残り”を“売れ筋”に変える力を持っています。

第4章|“その場で買える”UXが、売上を変える

ライブ配信って、「話す」ことが大事と思われがちですが、

実はもっと重要なのが、“買える設計”ができているかどうかです。

日本の多くのライブ配信では、商品を紹介し終えたあとにこう言います。

- 「詳しくはECサイトでご覧ください」

- 「購入は後ほど、公式ホームページからお願いします」

これだと、せっかく興味を持ったお客様も、

別ページへ移動する間に気持ちが冷めてしまいます。

拼多多のすごさは、“その場で買えること”

私が体験した拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売では、

- 気になる商品にその場で質問ができる

- すぐに返事が返ってくる

- 納得した瞬間に、画面に購入ボタンが出てくる

- その場でサイズやカラーも選べる

つまり、すべてが配信画面の中で完結しているのです。

「今ほしい!」という熱量が高まったその瞬間に、

迷わず買えるように設計されている。

これは、お客様の心理をとてもよく考えた仕組みです。

UXが売上を左右する時代へ

「いい商品なんだけど、あとで見るね」

——こう言われたお客様が、あとで戻ってくる確率は、実はかなり低い。

だからこそ、「今この場で買ってもらうにはどうすればいいか?」を考える必要があります。

UX(ユーザー体験)とは、お客様が商品に出会ってから購入までに感じるすべての“流れ”のこと。

拼多多は、その流れを丁寧にデザインしているから、ライブ配信で次々と商品が売れていくのです。

ライブ配信が売上につながらないと悩んでいる企業は、

話し方よりもまず、「買える導線があるか?」を見直してみてください。

第5章|ライブ販売は“現場任せ”にしない——本部が動く仕組みに変える

ライブ販売を始めよう!…そう意気込んでも、

「配信は店舗スタッフにおまかせ」ではうまくいきません。

たまたま話がうまいスタッフが売れたとしても、それは一時的な偶然。

本部が戦略を持って仕組みをつくる。

それが、ライブ販売を“再現できる成功”に変えるカギです。

現場に全部を背負わせない

現場スタッフにとって、

ライブ配信は「やったことのない仕事」であり、

「他の業務と並行するのが大変な負担」でもあります。

だからこそ、本部がやるべきことは:

- 台本の作成(話す順番・ポイント)

- 商品選定と特別価格の設定

- 撮影の段取りとサポート体制

店舗は“出演者”に専念できるよう、全体を設計してあげることが大切です。

ライブ向きな人材は“別枠”で配置する

すべてのスタッフがライブに向いているわけではありません。

むしろ、「カメラ慣れしている」「話すのが好き」「表現力がある」など、

ライブ販売に適した人材を見つけて、会社として活かす戦略が必要です。

現場に偶然いるのを待つのではなく、

ライブ専任メンバーを本部で育てていく視点が求められます。

第6章|日本の小売が学ぶべき3つの戦略視点

1. ライブ中に“買える設計”を持つ

ライブ配信で話すだけでは売れません。

買いたいと思ったときに、すぐに買える仕組みがあるかどうか。

購入ボタン・サイズ選択・決済完了まで、画面内で完結する導線があるかが分かれ目です。

2. 在庫を“ライブ向け商品”として見直す

売れ残り・展示品・訳あり在庫…

これらを「処分品」ではなく、“今だけ1点限りのライブ限定商品”として再提案する視点が重要です。

3. IT投資を先送りしない

ライブコマースは、コロナ禍で中国が一気に進めた分野。

拼多多(ピンドゥオドゥオ)をはじめとした企業が、「接客」ではなく「仕組みづくり」で成功しました。

日本でも、いずれこの波は必ずやってきます。

そのときに慌てないよう、今のうちからIT投資や社内での実験を進めるべきです。

第7章|まとめ──ライブ販売は“売れる仕組み”を作った者勝ち

ライブ販売で成功している企業は、声が大きいからでも、スタッフが芸人みたいだからでもありません。

売れる流れを設計しているか。

そこに尽きます。

拼多多(ピンドゥオドゥオ)はそれを、

商品選定、在庫連動、UX設計、人材配置まで含めて仕組みにしてきました。

これからライブ販売を取り入れる企業も、

「やってみよう」から一歩進んで、「どう仕組み化するか」を考えていくことが大切です。

森友の視点|ライブ販売が当たり前になった時、“お店”は何をする場所になるのか?

拼多多(ピンドゥオドゥオ)のライブ販売を体験して、私は強く感じました。

「質問して、納得して、その場で買える」体験は、間違いなくこれからの標準になります。

そうなったとき、私たちはこう問い直すことになるはずです。

—— お客様は、何のために“お店”に足を運ぶのか?

これからの店舗は、「商品を売る場所」ではなく、

「体験を届ける場所」「人とつながる場所」に変わっていくでしょう。

- 商品に実際に触れられる

- スタッフと会話できる安心感

- リアルだからこそ伝わる空気や臨場感

情報も、価格も、購入も、スマホで完結する時代。

「わざわざ行く価値」を作ることが、お店の新しい役割になっていきます。

ライブコマースが進む中で、お店の未来をどう描いていくのか。

それこそが、これからの店長や本部に求められる視点だと、私は思います。

2025年5月11日|森友ゆうき