こんにちは!森友ゆうきです。

現場から「会社を変える力」が生まれる。

そんな仕組みのひとつが、小集団活動(QC活動)です。

売上や業務効率だけでなく、スタッフ一人ひとりの意識が変わっていく。

でも、成功のカギは“どんな店長がどう関わるか”にかかっています。

この記事では、小集団活動の歴史ややり方から、店長のスタンス、参加者・会社にとってのメリットまでをわかりやすくお伝えします。

【最新記事の目次】

第1章|小集団活動(QC活動)の歴史と目的

小集団活動の原型は、1960年代の日本の製造業にあります。

特にトヨタや松下(現パナソニック)で行われていた「QC(Quality Control)サークル」がルーツです。

現場で働くスタッフが、自ら課題を発見し、解決策を考え、実行していく——。

その改善文化が小売・サービス業にも波及し、「小集団活動」として発展してきました。

目的は、“現場の知恵を活かすこと”。

上からの指示ではなく、現場からの提案で改善が回る状態をつくることが目標です。

【チェーンストア理論シリーズ①】「ダイエー・松下戦争」に学ぶ小売革命の始まり

第2章|小集団活動の基本的なやり方

- 3〜8名程度のメンバーで構成

- テーマ設定 → 課題分析 → 改善実行 → 成果発表

- 期間は2〜3ヶ月程度が一般的

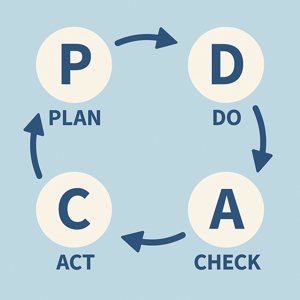

活動の基本は、小さなPDCA(Plan → Do → Check → Action)を回すこと。

「問題を見つける → 仮説を立てる → 実行する → 振り返る」の一連の流れを経験することで、“考える力”と“伝える力”が自然に育ちます。

小集団活動(QC活動)は、ただの業務改善ではありません。

現場で働くスタッフが、自ら課題を見つけ、考え、動くことで、会社全体の体質が変わっていきます。

第3章|会社にとっても大きなメリットがあります。

- 1. 改善提案が現場から自発的に生まれる土壌ができる

- 2. 部門を越えた横のつながりが生まれ、全社の一体感が高まる

- 3. “変化に強い組織”として、時代に適応し続ける体質をつくれる

現場が動けば、会社が変わる。

その第一歩は、小さな問いと小さな行動から。

第4章|取組企業事例|ニトリ社員に広がる小集団活動の波

小集団活動やQC活動は、もともと製造業のイメージが強い取り組みですが、今や小売業でも成果を出すための有力な手段として導入が進んでいます。

その代表が製造物流IT小売業㈱ニトリです。

■ 参考事例1|ニトリのNWC(ニトリワールドサークル)

ニトリでは、全社員参加型の小集団活動「NWC(ニトリワールドサークル)」を実施しています。この取り組みは、単なる業務改善を超え、現場から経営に提言できる文化を生み出しています。

この活動の立ち上げには、元ホンダ出身の杉山清さんの存在が欠かせません。

杉山さんはホンダ時代に培ったQC活動の知見を活かし、ニトリに「改善の文化」を根づかせました。

小売業界初の快挙:経済産業大臣賞を受賞

その功績が認められ、ニトリは小売業として初めて「製品安全対策優良企業表彰(経済産業大臣賞)」を受賞しました。

- 毎年200以上のチームがNWC活動に参加

- 売場づくり、作業導線、現場のIT活用などテーマは多岐にわたる

- 海外委託先にも活動を展開し、品質向上をグローバルに実現

この活動により、社員一人ひとりが「自分の仕事を自分で良くする」という当事者意識を持ち、現場から会社を支える土台が築かれています。

■ 参考事例2|フレスタホールディングス

中国地方を中心に展開する食品スーパー「フレスタ」では、2009年からQMS活動として小集団活動を導入。従業員が「安全・安心・健康」をテーマに改善活動を行っています。

■ 参考事例3|原信(アクシアル リテイリンググループ)

1980年からQC活動を導入し、1991年にTQM体制を確立。QCサークルを部門横断で支援し、継続的な改善と教育の場として根付かせています。

森友の視点|小集団活動は“関わり方”で結果が変わる

小集団活動の価値は、「何を改善したか」だけではありません。

本当に問われるのは、“どんな関わり方でその空気を育てるか?”です。

■ 店長の関わり方:応援者であり、場をつくる人

店長は、リーダーシップをとるのではなく、「やっていい空気」「挑戦してもいい空気」をつくる存在であるべきです。

- 「時間を確保してあげる」

- 「テーマ選びに口を出しすぎない」

- 「うまくいかなくても、価値があると伝える」

店長が「正解」を示そうとすると、スタッフは“考えなくなる”。

だからこそ、店長に求められるのは“任せて見守る度量”です。

■ エリアマネージャーの関わり方:否定せず、育てて、導く人

エリアマネージャーは、“管理する人”ではなく、“広げる人・つなぐ人”として機能するべきです。

- 第一に、否定しないこと:提案が未熟でも意欲を潰さない

- 見守ること:必要以上に口を出さず、チームに任せる

- 進捗を確認する:定期的に現状を聞き、支援できる環境をつくる

- プレゼン可能な状況になれば“審査員役”をかって出る:評価よりも「場の価値づけ」を担う

小集団活動を“文化”にしていく鍵は、エリアマネージャーの観察力と信じて任せる姿勢にあります。

現場の改善力を信じよう。

それを信じる関わり方こそが、チームを変える第一歩。

店長からエリアマネージャーへ|昇進する人の特徴と求められる役割とは

まとめ:小さな一歩が、組織を変える。

推進は、本部運営者だけでなく店長やエリアマネージャーが「考えるチーム」を信じ、育て、支えること。

それが、小集団活動(QC活動)を文化として根づかせる第一歩です。

成果を急がず、挑戦を応援する。

行動を評価し、成長の種を大切にする。

目の前の小さな活動が、未来の会社を動かします。

あなたの会社でも小集団を作ることから始めませんか?